Die Linke und der Hass auf offener Bühne – Wenn Solidarität zur Gewaltpropaganda wirdDie Linke und der Hass auf offener Bühne – Wenn Solidarität zur Gewaltpropaganda wird

Eine Rednerin der LAG Palästinasolidarität (Die Linke) forderte am 1. Oktober in Berlin die Fortsetzung des „Kampfes in Gaza“ – „bis Tel Aviv befreit“ sei. Parallel träumte ein Sprecher eines PFLP-nahen Komitees offen von der Eroberung Israels und verherrlichte islamistischen Terror. Was hier geschah, war kein Protest – es war ein Aufruf zum Hass.

Es sind Worte, die in einer Demokratie nicht ohne Folgen bleiben dürfen.

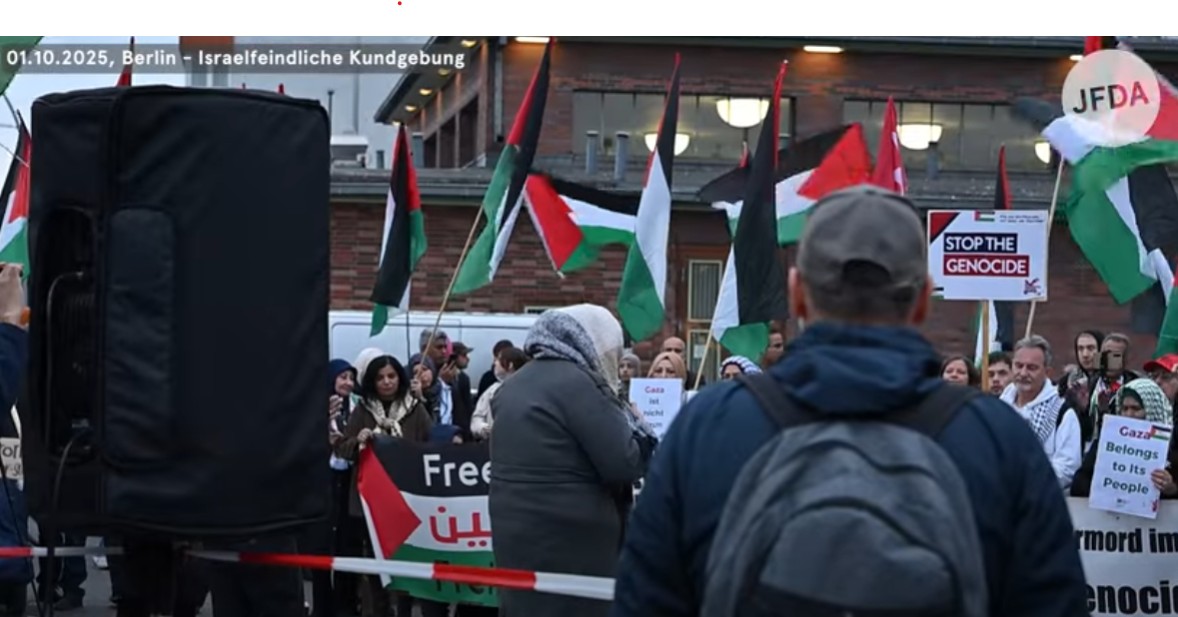

Am 1. Oktober 2025 trat bei einer Kundgebung am Berliner Gesundbrunnen eine Frau ans Mikrofon, die sich als Vertreterin der LAG Palästinasolidarität innerhalb der Partei Die Linke versteht. Ihr Name: Hannah Bruns. Im Video, das das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) dokumentierte, ruft sie:

„Der Kampf in Gaza darf nicht enden – bis Tel Aviv befreit ist!“

Es ist ein Satz, der an Deutlichkeit nichts vermissen lässt. Keine politische Metapher, kein symbolischer Appell – ein Aufruf zur Fortsetzung des Krieges gegen den jüdischen Staat, gesprochen im Namen einer deutschen Parteigliederung.

Unmittelbar darauf folgt ein zweiter Redner: ein Vertreter des sogenannten „Vereinten Palästinensischen Nationalkomitees“, das der PFLP-Ideologie nahesteht – jener marxistisch-terroristischen Organisation, die in der EU auf der Terrorliste steht. Er träumt öffentlich von der „Eroberung Israels“, feiert die „Helden des Widerstands“ und betont, „die Befreiung Palästinas“ werde erst mit dem Ende Israels vollendet sein. Das Ziel ist klar: die Vernichtung des jüdischen Staates – und die Normalisierung dieser Forderung im politischen Raum Europas.

Diese Kundgebung war keine Meinungsäußerung, sie war ein Test. Ein Test, wie weit sich antisemitische Agitation in Deutschland öffentlich artikulieren darf, bevor Politik und Behörden eingreifen. Wer „Tel Aviv befreien“ ruft, fordert nichts weniger als den Angriff auf israelische Zivilisten. Wer den bewaffneten Kampf verherrlicht, der am 7. Oktober in Massakern gipfelte, spricht keine Solidarität aus – er spricht Gewalt das Wort.

Parteinahe Agitation – und das Schweigen der Verantwortungsträger

Die LAG Palästinasolidarität ist kein beliebiger Verein, sondern ein offizieller Zusammenschluss innerhalb der Partei Die Linke. Ihre Sprecherinnen und Sprecher agieren unter dem Dach einer Partei, die im Bundestag und mehreren Landesparlamenten vertreten ist. Wenn aus diesem Umfeld offene Aufrufe zur Fortsetzung eines Krieges gegen Israel erfolgen, stellt sich zwangsläufig die Frage: Wo endet Solidarität – und wo beginnt die Parteinahme für Terror?

Dass eine Vertreterin einer deutschen Partei die „Befreiung Tel Avivs“ fordert, wäre in jedem anderen politischen Kontext ein Skandal, der Rücktritte, Parteiausschlüsse und öffentliche Distanzierungen nach sich zöge. Doch bislang blieb die Reaktion aus. Weder die Parteiführung noch prominente Vertreter der Linken haben sich klar von dieser Rede distanziert. Das Schweigen wird so selbst zur Botschaft: Man duldet den Antisemitismus, solange er sich als „Israelkritik“ tarnt.

Wenn Worte zu Brandbeschleunigern werden

Antisemitismus beginnt nicht mit Gewalt – er beginnt mit Worten, die Gewalt legitimieren. Wenn „Befreiung“ zur Chiffre für Vernichtung wird, wenn „Widerstand“ den Terror von Hamas, PFLP oder Islamischem Dschihad meint, dann ist die Grenze überschritten. Diese Rhetorik schafft Resonanzräume: Sie macht Israelhass salonfähig und verschiebt die moralische Achse des öffentlichen Diskurses.

Das JFDA hat die Szenen dokumentiert und öffentlich gemacht – mit klaren Bildern, die keine Fehlinterpretation zulassen. Es ist dieser zivilgesellschaftliche Druck, der überhaupt erst Transparenz schafft. Denn ohne NGOs, die Antisemitismus sichtbar machen, würden solche Kundgebungen unbeachtet bleiben – und damit ungestraft.

Doch Sichtbarkeit allein genügt nicht. Strafverfolgungsbehörden müssen prüfen, ob hier Tatbestände wie Volksverhetzung, Aufruf zu Straftaten oder die Verwendung von Kennzeichen terroristischer Organisationen erfüllt sind. Ebenso liegt es an der Politik, sich zu positionieren: Eine Partei, die solche Stimmen duldet, muss sich fragen lassen, ob sie noch auf dem Boden der Demokratie steht.

Deutschlands Bewährungsprobe

Nach dem 7. Oktober hat Deutschland wiederholt seine „besondere Verantwortung“ gegenüber Israel betont. Doch diese Verantwortung beweist sich nicht in Regierungserklärungen, sondern auf der Straße – dort, wo Antisemitismus offen ausgesprochen wird. Wenn in Berlin Parolen nach der „Befreiung Tel Avivs“ erklingen und kaum Widerspruch folgt, verliert das Bekenntnis zur Staatsräson seine Glaubwürdigkeit.

Es geht hier nicht um Meinungsfreiheit – sie endet dort, wo zur Gewalt aufgerufen wird.

Es geht um Haltung.

Und es geht um die Frage, ob Deutschland wirklich verstanden hat, dass Antisemitismus nicht nur in Neonazis wohnt, sondern längst auch im linken Milieu, getarnt als „Solidarität“.

Wer jetzt schweigt, akzeptiert, dass antisemitische Gewalt wieder gesellschaftsfähig wird.

Die Lektion aus der deutschen Geschichte lautet: Hass darf nie wieder unwidersprochen bleiben – ganz gleich, aus welcher Richtung er kommt.

Autor: Redaktion

Bild Quelle: Screenshot Youtube JFDA

Sonntag, 05 Oktober 2025