Antisemitismus im Namen der EmpathieAntisemitismus im Namen der Empathie

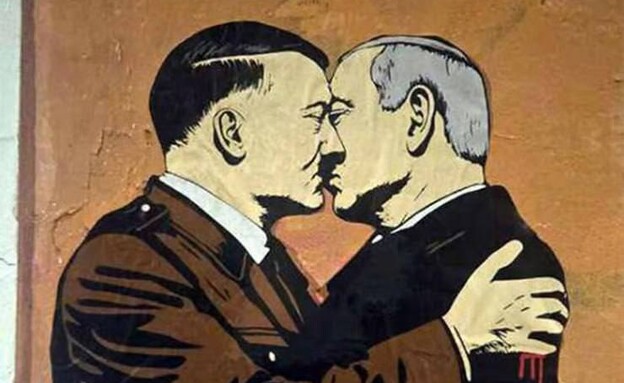

Ein Kuss zwischen Hitler und Netanjahu als „Protest“ gegen Israel? Was als Kunst verkauft wird, ist in Wahrheit gefährliche Holocaust-Verharmlosung.

Ein Straßengraffiti an einer Schule in Rom zeigt Adolf Hitler, wie er Benjamin Netanjahu küsst. Daneben der zynische Titel: „Die Endlösung“. Die Botschaft ist ebenso offensichtlich wie erschreckend: Der Staat Israel, geführt von einem jüdischen Premierminister, wird gleichgesetzt mit dem Täterregime des Nationalsozialismus. Und das im Jahr 2025, an der Wand eines europäischen Gymnasiums, unter dem Applaus derer, die sich selbst für die Stimme der Menschlichkeit halten.

Die italienische Künstlerin Laika sagt, sie wolle „die Öffentlichkeit erschüttern“, angesichts der humanitären Katastrophe im Gazastreifen. Doch sie greift dafür zur geschichtsvergessensten aller Metaphern – dem Holocaust – und wendet ihn gegen die Überlebenden. Was als Protest daherkommt, ist in Wahrheit ein Angriff: auf das Andenken an die Ermordeten, auf das Existenzrecht Israels, auf das jüdische Leben in Europa.

Die Gleichsetzung von Israel mit dem NS-Regime ist nicht neu. Doch sie markiert jedes Mal eine moralische Bankrotterklärung. Wer Hitler bemüht, um israelische Politik zu kritisieren, hat entweder nichts verstanden – oder zu viel gewollt. Er oder sie will nicht diskutieren, sondern vernichten. Den moralischen Kompass, das historische Bewusstsein, das Selbstverständnis eines Volkes, das nach 1945 sagte: Nie wieder.

Das Werk mit dem Kuss ist kein Schrei gegen Unrecht. Es ist ein Symptom eines Europas, das lieber Israel dämonisiert als sich seiner eigenen Verantwortung stellt. Denn die jüdische Geschichte ist in Europa nicht bloß Erinnerung, sie ist Gegenwart. In Rom. In Berlin. In Paris. Die Shoah war kein fernes Kapitel, sondern eine europäische Tat – und wer heute die Täterbilder wieder aus der Kiste holt, um jüdische Politiker damit zu diffamieren, lässt die Grenzen zwischen Anklage und Hetze verschwimmen.

Natürlich darf und muss auch Israel kritisiert werden – wie jede andere Demokratie. Das Leid in Gaza ist real. Doch wer es mit der Vergangenheit des Holocaust vergleicht, macht aus Empathie eine Waffe. Er stellt das jüdische Selbstverteidigungsrecht infrage – ausgerechnet in einem Moment, in dem Israel sich nach dem 7. Oktober gegen eine der grausamsten Terrortaten seiner Geschichte verteidigt.

Was in Rom gesprüht wurde, ist keine Kunst. Es ist eine Botschaft: Die Juden sind wieder Täter. Und wer schweigt, wer das verteidigt, wer es als „Tabubruch“ feiert, macht sich mitschuldig an einer Enthemmung, die längst nicht mehr nur in Graffiti sichtbar wird, sondern auf den Straßen Europas, in Universitäten, auf Demonstrationen.

Laika fordert jüdische Gemeinden auf, sich von Netanjahu zu distanzieren. Doch was sie wirklich meint, ist: Schweigt. Lasst euch wieder definieren von anderen. Von jenen, die in Gaza keine Geiseln mehr sehen wollen, sondern nur noch Opfer. Von jenen, die in Israels Verteidigung nur noch Aggression sehen – aber den Angriff auf Israel leugnen, relativieren oder rechtfertigen.

Wer heute Bilder wie jenes in Rom zulässt, banalisiert den Holocaust, untergräbt das jüdische Selbstverständnis – und verliert den moralischen Kompass. Es geht längst nicht mehr nur um Kritik. Es geht um Haltung. Wer die Vergangenheit als Waffe gegen die Nachfahren der Opfer richtet, stellt sich nicht auf die Seite der Schwachen – sondern auf die Seite der Geschichtsvergessenen.

Autor: Redaktion

Bild Quelle: Screenshot Instagram

Mittwoch, 28 Mai 2025