„Mörder seit 1939“ – Wie Antisemitismus im Stadion wieder brutal sichtbar wurde„Mörder seit 1939“ – Wie Antisemitismus im Stadion wieder brutal sichtbar wurde

Ein harmloser Fußballabend wurde zur Bühne alter Hassmuster: Fans von Maccabi Haifa wurden in Polen attackiert, nachdem ein Banner mit antisemitischem Inhalt gezeigt wurde. Ein klarer Spiegel historischer Feindbilder gegen Juden und Israel.

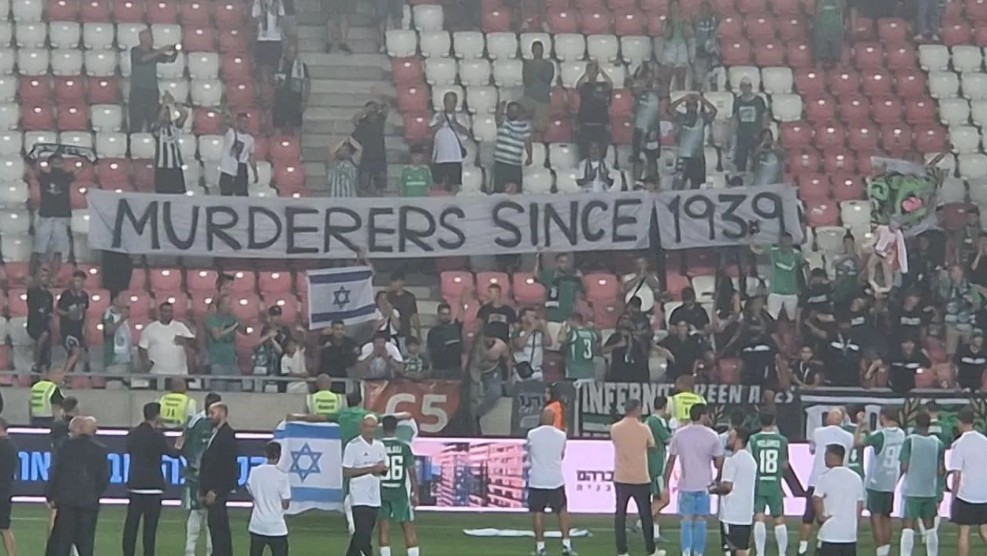

Ein scheinbar banaler Sportabend verwandelte sich in einen erschreckenden Spiegel jahrzehntelanger Vorurteile. Am Donnerstagabend verlor Maccabi Haifa in Polen gegen Raków Częstochowa mit 0: 2 in der Qualifikation für die Conference League. Doch der sportliche Verlauf des Spiels trat in den Hintergrund, als eine Gruppe von israelischen Fans ein Banner im Stadion ausrollte: „Mörder seit 1939“. Ein Satz, der nicht zufällig gewählt war, sondern tief in antisemitischen Erzählmustern verwurzelt ist.

Historisch gesehen verweist 1939 auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs – eine besonders sensible Zeit für Polen, die von den Schrecken der deutschen Besatzung geprägt wurde. Indem israelische Fans auf die Bühne traten und ein Banner mit dieser Botschaft zeigten, provozierten sie massive Empörung. Doch noch alarmierender ist, dass die polnische Empörung nicht nur sportlicher Natur war, sondern tief verwurzelte antisemitische Narrative sichtbar machte: Israel als kollektiver Schuldiger, Juden als „Mörder“ – eine Wiederholung alter, gefährlicher Stereotype, die sich von Verschwörungserzählungen über Zionisten bis zu Mythen über Rothschild erstrecken.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Vom Sportverband über Medien bis hin zu Präsident und Vizepremier Polens – alle kritisierten die Aktion scharf. Doch die Symbolik des Banners verwandelte sich schnell in reale Gewalt: Auf dem Rückweg nach Budapest, von wo aus die Fans nach Israel flogen, wurden die Busse der Maccabi-Fans gezielt angegriffen. Polnische Hooligans positionierten sich entlang der Straße, warfen Gegenstände auf die Fahrzeuge und zerstörten Scheiben und Spiegel. Die Angreifer zeigten deutlich, dass sie vor nichts zurückschrecken, um Juden zu bedrohen und einzuschüchtern.

Dieser Angriff auf der Rückfahrt ist kein isoliertes Ereignis. Er zeigt, dass Antisemitismus in Europa nicht nur Worte und Symbole betrifft, sondern auch reale Gewalt gegen Menschen ausübt, die als jüdisch oder israelisch identifiziert werden. Die Täter nutzen die Symbolkraft solcher Gelegenheiten, um uralte Feindbilder zu inszenieren und zu verfestigen. Israel wird zum Projektionsort jahrzehntelanger Ressentiments, Juden zum Sündenbock – unabhängig von individuellen Handlungen.

Für die israelischen Fans ist dies nicht nur ein Angriff auf ein Sportteam, sondern auf ihre Identität. Die Botschaft ist doppelt verletzend: Auf der einen Seite das Banner im Stadion, das Juden kollektiv beschuldigt, auf der anderen Seite die physische Bedrohung auf der Straße. Es ist ein klares Signal dafür, wie antisemitische Mythen auch heute noch wirken und Gewalt legitimieren.

Dieser Vorfall sollte nicht isoliert betrachtet werden. Er ist ein Beispiel für die Persistenz von Judenhass in Europa – wie alte Erzählungen über „die weißen von Zion“, „Rothschilds“ oder „Israel als Mörderstaat“ nach wie vor gesellschaftlich und medial weitergetragen werden. Gleichzeitig zeigt er, wie eng Sport, Politik und Symbolik verbunden sind, wenn es darum geht, antisemitische Feindbilder sichtbar zu machen.

Die Rückfahrt nach Budapest macht dabei besonders deutlich: Diese Gewalt kennt keine Grenzen. Sie endet nicht bei Worten auf Bannern, sie manifestiert sich in Angriffen auf Menschen, die nur ihr Team unterstützen und ihre Identität tragen. Es ist ein mahnendes Beispiel dafür, dass Antisemitismus in Europa noch immer eine reale, gefährliche Bedrohung ist – und dass Öffentlichkeit, Politik und Sportorganisationen dringend handeln müssen, um diese Angriffe zu verhindern.

Autor: Redaktion

Bild Quelle: Screenshot X

Freitag, 15 August 2025