Wenn internationale Justiz zur Ausrede für Antisemitismus wirdWenn internationale Justiz zur Ausrede für Antisemitismus wird

Eine schwedische Firma verweigert Israelis ihre Dienste und beruft sich auf internationale Gerichtsbeschlüsse. Was als „Compliance“ etikettiert wird, ist in Wahrheit eine brandgefährliche Kollektivstrafe – und ein Musterbeispiel dafür, wie Antisemitismus heute sein Gesicht wechselt.

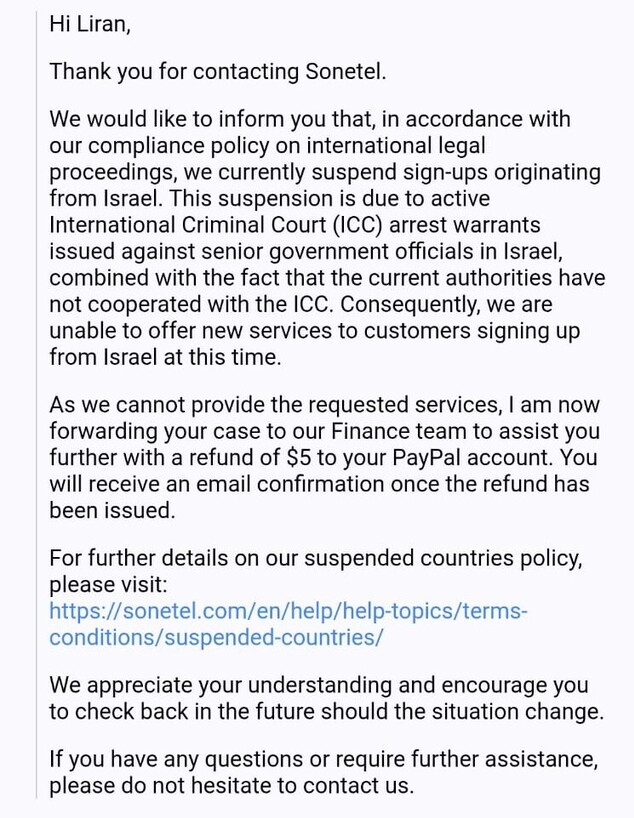

Was in diesen Tagen ein israelischer Unternehmer aus Schweden berichtet, wirkt zunächst wie eine Randnotiz. Liran Halberstein, wohnhaft in Israel, wollte bei der Stockholmer Telekommunikationsfirma Sonetel einen virtuellen Anschluss kaufen – ein ganz gewöhnliches Geschäft, wie es unzählige Unternehmen weltweit täglich abwickeln. Doch die Antwort der Firma war alles andere als gewöhnlich: Keine Lieferung, keine Leistung, keine Chance. Begründung: Israelische Behörden hätten sich geweigert, mit den internationalen Haftbefehlen gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und den früheren Verteidigungsminister Yoav Gallant zu kooperieren. Deshalb würden keine neuen Kunden aus Israel angenommen.

Die Begründung klingt nach „Regeltreue“ und angeblicher moralischer Verantwortung. Tatsächlich aber geschieht hier etwas völlig anderes: Ein Unternehmen diskriminiert Menschen einzig aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Es bestraft nicht Politiker, sondern Bürger, die in keiner Weise Einfluss auf internationale Justizverfahren haben. Was Halberstein erlebt hat, ist nichts anderes als eine Form der Kollektivstrafe – und damit ein klarer Bruch des Gleichheitsgrundsatzes.

Dass ein Privatunternehmen Gerichtsbeschlüsse aus Den Haag zur Grundlage dafür nimmt, ganz normale Israelis von Dienstleistungen auszuschließen, ist mehr als nur ein Symbol. Es setzt einen gefährlichen Präzedenzfall: Die politischen Entscheidungen eines Staates werden als Vorwand genommen, um seine Bürger pauschal zu brandmarken. Genau so beginnt eine gesellschaftliche Dynamik, die wir aus der Geschichte nur zu gut kennen – damals wie heute unter neuen Vorzeichen.

Halberstein selbst beschreibt das treffend: Heute ist es eine kleine schwedische Firma, morgen könnten es Banken, Fluglinien oder globale Konzerne sein. Dann geht es nicht mehr um einen virtuellen Anschluss, sondern um elementare Möglichkeiten, am wirtschaftlichen und sozialen Leben teilzuhaben. Wer so handelt, nimmt in Kauf, dass Juden und Israelis wieder aus dem normalen Alltag ausgeschlossen werden – diesmal nicht mit Schlagworten aus der Vergangenheit, sondern mit dem scheinbar neutralen Vokabular von „Compliance“ und „internationalem Recht“.

Dabei steht im Raum eine einfache Wahrheit: Das Internationale Strafgericht ist kein Weltparlament. Seine Beschlüsse sind umstritten, sein Mandat hochpolitisch, und seine Urteile längst nicht von allen Staaten anerkannt. Dass private Firmen meinen, auf dieser Grundlage ihre Geschäftspolitik gestalten zu dürfen, ist Willkür – und ein Missbrauch des Begriffs „Rechtsstaatlichkeit“.

Dass Halberstein die Diskriminierung nicht hinnimmt, sondern Beschwerde bei der schwedischen Gleichbehandlungsbehörde eingelegt hat, verdient Respekt. Es ist ein notwendiger Schritt, um klarzumachen: Hier geht es nicht um israelische Politik, sondern um Menschenrechte im Alltag. Wenn eine Firma Israelis pauschal ausschließt, ist das nicht politische Kritik, sondern ein Angriff auf Bürgerrechte.

Die bittere Ironie: Während Israel seit dem 7. Oktober 2023 einen existenziellen Krieg gegen die Hamas führt – den schlimmsten Angriff auf Juden seit der Schoa – schalten westliche Akteure in eine moralische Pose um, die am Ende nicht Israel unter Druck setzt, sondern seine Bürger isoliert. Wer heute einen virtuellen Anschluss verweigert, verweigert morgen vielleicht die Aufnahme an einer Universität oder die Behandlung im Krankenhaus. Das Muster ist altbekannt.

Es ist höchste Zeit, dieses Vorgehen beim Namen zu nennen: Es ist keine „politische Haltung“, sondern eine neue Form des Antisemitismus. Getarnt als Solidarität mit internationalem Recht, aber in Wahrheit die alte Logik der Ausgrenzung – diesmal nicht über Parolen, sondern über Geschäftsbedingungen.

Autor: Redaktion

Bild Quelle:

Montag, 01 September 2025