Erinnerung in Gefahr – Vom MDR-Skandal 1992 bis zum Kulturkampf von heuteErinnerung in Gefahr – Vom MDR-Skandal 1992 bis zum Kulturkampf von heute

1992 wurde Ignatz Bubis, der Präsident des Zentralrats der Juden, vom MDR ausgeladen – mit der Begründung, er habe „nichts mit Sachsen-Anhalt zu tun“. Heute droht in Sachsen-Anhalt erneut eine gefährliche kulturelle Umdeutung. Drei Jahrzehnte nach dem Skandal um Bubis zeigt sich: Geisteshaltungen überdauern Logos, Parteien und Generationen.

Magdeburg, 1992.

In einem grauen Verwaltungsgebäude des neu gegründeten Mitteldeutschen Rundfunks herrscht Aufbruchsstimmung – und Unsicherheit. Man versucht, nach der Wende einen Sender aufzubauen, der frei, kritisch und demokratisch sein will. Doch unter der Oberfläche leben alte Strukturen fort.

An einem kühlen Oktobertag liegt auf dem Schreibtisch des Fernsehchefs Bernd Träger ein Brief mit goldener Zierleiste. Absender: Dr. Ralf Reck, Landesfunkhausdirektor. Der Inhalt ist unscheinbar und zugleich brisant. Ignatz Bubis, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, soll nicht in die Sendung „Magdeburger Gespräch“ eingeladen werden.

Begründung: „Der Präsident des Zentralrats der Juden hat mit Sachsen-Anhalt nichts zu tun.“

Ein Satz wie ein Dokument. Er klingt sachlich, ist aber politisch vergiftet. Er spiegelt das Denken einer ganzen Generation, die nach außen hin auf „Versöhnung“ setzte, aber in Wahrheit jede echte Auseinandersetzung mit jüdischem Leben scheute.

Auf Weisung von Dr. Ralf Reck musste Bernd Träger die bereits ausgesprochene Einladung bis zum 9. November 1992 – dem Jahrestag der Reichspogromnacht – in eine Ausladung verwandeln.

An jenem Tag, an dem Deutschland eigentlich an die brennenden Synagogen von 1938 erinnern wollte, entzog der öffentlich-rechtliche Sender dem obersten Vertreter des deutschen Judentums das Wort. Es war eine Entscheidung, die weit über Magdeburg hinaus wirkte – und bis heute nachhallt.

Denn Sachsen-Anhalt, dieses neu gegründete Land zwischen Elbe und Harz, war 1992 noch geprägt vom Erbe der DDR – von Lehrplänen, die Israel als Aggressor darstellten, von Geschichtsunterricht, der den Holocaust auf die „Verbrechen der Faschisten“ reduzierte, ohne zu fragen, wer in der Nachbarschaft damals zugesehen hatte.

Ignatz Bubis hätte genau darüber sprechen wollen: über Verantwortung, über das, was Erinnerung im wiedervereinigten Deutschland bedeutet. Doch seine Stimme passte nicht in das Format. Der MDR, stolz auf seine junge Sendeanstalt, wollte „regionale Gesichter“ zeigen. So kam es zur grotesken Begründung: Der Jude aus Frankfurt gehöre nicht hierher.

Im Nachhinein wurde deutlich, dass der Fall Bubis keine Petitesse war, sondern ein Symptom. Ein Datenleck im Sender offenbarte, wie im Funkhaus Magdeburg ein Klima der Abwehr herrschte – gegen jüdische Themen, gegen Aufarbeitung, gegen das Nachfragen. Es gab Mitarbeiter, die intern vor einem „zu jüdischen“ Programmanteil warnten. Und es gab Funktionäre, die von „Ruhe im Haus“ sprachen, wenn Beschwerden über Antisemitismus laut wurden.

Die Journalistin Bäbel Jakob, selbst Jüdin, verlor später ihren Posten, nachdem sie über antisemitische Einstellungen in der Redaktion gesprochen hatte. Ihre Klage vor dem Arbeitsgericht blieb erfolglos. In den Akten tauchen Formulierungen auf, die an eine Sprache erinnern, die längst überwunden schien.

Das war der eigentliche Skandal: nicht die einzelne Ausladung, sondern das dahinterliegende System. Eine Redaktion, die „nicht auffallen“ wollte, ein Funkhaus, das den Konflikt scheute, und ein Land, das noch immer glaubte, Antisemitismus sei „ein Problem der anderen“.

Der MDR-Staatsvertrag verpflichtete den Sender zwar, „den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen aller Gruppen Rechnung zu tragen“. Doch diese Verpflichtung blieb auf dem Papier. In den Gängen des Funkhauses galt eine unausgesprochene Regel: keine heiklen Themen, keine Debatten, die alte Schuld anrühren könnten. Das war die eigentliche Verdrängungskultur jener Jahre – die Fortsetzung der DDR-Mentalität im demokratischen Gewand.

Und diese Kultur der Verdrängung hatte einen Vorläufer. In der DDR war „Antifaschismus“ Staatsräson, aber kein moralisches Bekenntnis. Der Feind war immer „der Westen“, nie der eigene Schatten. Antisemitismus wurde zur Tabuzone erklärt, nicht zur Verantwortung. Das jüdische Leben, das es in Ostdeutschland gab, war klein, still, oft geduldet, aber nie integriert.

So entstand jener kulturelle Nachhall eines „Kultur-NS“, den Historiker später beschrieben haben – ein Denken, das Ordnung, Herkunft und „Volkstum“ über Individualität stellte. Es war derselbe Nährboden, aus dem später der Satz wuchs, Bubis habe „mit Sachsen-Anhalt nichts zu tun“.

Wenn man diesen Satz liest und dann die heutigen kulturpolitischen Debatten betrachtet, drängt sich eine unbequeme Erkenntnis auf: Das Denken hat sich verändert, aber nicht aufgelöst.

Heute, im Jahr 2025, wird in Sachsen-Anhalt erneut über Kultur gestritten – diesmal nicht im Funkhaus, sondern im Landtag. Wieder steht ein Symbol im Zentrum: das Bauhaus Dessau, einst Inbegriff der Moderne, heute Angriffsziel einer neuen Kulturpolitik.

Ein Abgeordneter bezeichnete das Bauhaus als „Irrweg der Moderne“ und griff damit Worte des NS-Ideologen Paul Schultze-Naumburg auf, der schon 1933 das Flachdach als „undeutsch“ verdammte. Wieder wird das Universelle zum Feind des Nationalen, wieder wird Vielfalt als „Entwurzelung“ denunziert. Die Rhetorik ist fast identisch – nur die Bühne ist eine andere.

Damals wie heute wird Kultur zur Projektionsfläche eines Identitätskampfs. 1992 war es der Wunsch, die jüdische Stimme draußen zu halten. Heute ist es der Versuch, die Moderne rückabzuwickeln, Kunst nach Blut und Boden zu sortieren. Beide Male ist das Ziel dasselbe: eine vermeintlich „reine“ Kultur, frei von Ambivalenz, frei von Widerspruch.

Und während ein Politiker auf Bundesebene mit der Flagge am Revers auftritt, steht diese Geste wie ein Sinnbild für die neue alte Versuchung: Patriotismus als Pose, nationale Symbolik als Ersatz für innere Haltung. Es geht nicht um ihn persönlich – sondern um die Geisteshaltung, die solche Bilder möglich macht. Dieselbe, die schon 1992 das Denken bestimmte: das Bedürfnis, Zugehörigkeit über Abgrenzung zu definieren.

In Wahrheit führt die Linie von 1933 über 1992 bis 2025. Die NSDAP vertrieb das Bauhaus als „undeutsch“. Der MDR schloss Bubis aus, weil er „nicht regional“ war. Heute wird wieder darüber gestritten, welche Kunst, welche Erinnerung, welche Identität „uns“ gehört.

Die Formen ändern sich, das Denken bleibt – und mit ihm der Reflex, Verantwortung abzuwehren.

In Magdeburg steht seit Kurzem eine neue Synagoge – hell, modern, offen. Nur wenige Meter entfernt von der Stelle, an der 1938 eine Synagoge brannte. Dieses Gebäude ist mehr als ein Gebetshaus. Es ist ein Gegenentwurf. Es steht für das, was der MDR damals verweigerte und was heute wieder gefährdet ist: Offenheit, Erinnerung, Zugehörigkeit.

Doch die Lehre von 1992 ist unbequem. Sie zeigt, dass Antisemitismus nicht nur dort wächst, wo er laut ist, sondern auch dort, wo man schweigt. Er wächst im höflichen Desinteresse, in den stillen Redaktionsräumen, in den Sitzungen, in denen jemand sagt: „Das passt nicht in unser Format.“

Und deshalb stellt sich am 9. November, dem Tag des Gedenkens an die Pogromnacht, erneut dieselbe Frage: Hat sich wirklich etwas getan?

– Artikel der taz: „Zu viel Jüdisches – latenter Antisemitismus im MDR“

– Video: Briefwechsel „Judenhass im Blut“

Edition haOlam.de

Nie vergessen, was unvergessen bleibt – Offenes Buch

Antisemitismus im öffentlich-rechtlichen Fernsehen: Graubereich mdr

Download:

als PDF als EPUB

Mit Generalvollmacht zum Generalverdacht

Ließ Juristin, mdr-Intendantin Karola Wille, Personal bespitzeln?

Download:

als PDF als EPUB

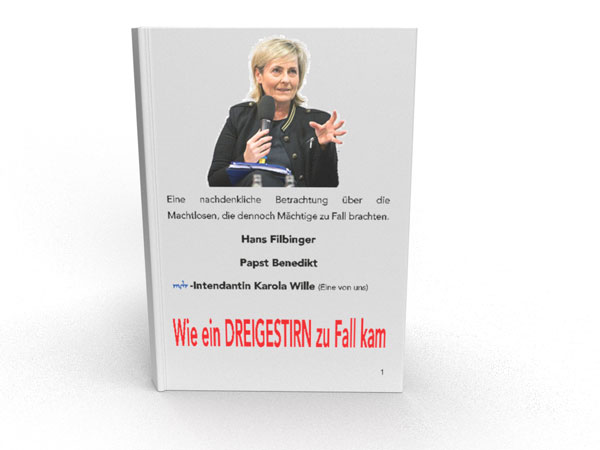

Wie ein DREIGESTIRN zu Fall kam

Wie ein DREIGESTIRN zu Fall kam

Download:

als PDF als EPUB

Kommentar zum Amts-Verzicht von Karola Wille

MDR-Intendantin Karola Wille stiehlt sich davon.

Dritte Amtszeit zum Scheitern verurteilt – aber Politik-Chef und „Juden“-Verfolger

Heiner Tognino (TAZ 14.12.1994) darf „noch“ bleiben.

Rehabilitierung von Bärbel Jacob steht aus – MDR-Aufsichtsräte hilflos.

Download:

als PDF

Bildquelle: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Autor: Redaktion

Bild Quelle: Wikimedia Commons Fotomontage Links: By Olaf Kosinsky - Own work, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95723262

Sonntag, 09 November 2025